|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 2025-04-02

التاريخ: 2025-03-27

التاريخ: 2025-04-05

التاريخ: 2025-02-24

|

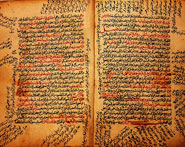

النَّوْعُ السَّابِعُ والعِشْرُونَ.

مَعْرِفَةُ آدَابِ الْمُحَدِّثِ.

وقَدْ مَضَى طَرَفٌ مِنها اقْتَضَتْهُ الأنْواعُ التي قَبْلَهُ.

عِلْمُ الحديثِ عِلْمٌ شَريفٌ، يُناسِبُ مَكارِمَ الأخْلاَقِ ومَحَاسِنَ الشِّيَمِ (1)، ويُنافِرُ مَسَاوِئَ(2) الأخلاقِ ومَشَايِنَ الشِّيَمِ، وهوَ مِنْ عُلُومِ الآخِرَةِ لا مِنْ عُلُومِ الدنيا (3). فَمَنْ أرادَ التَّصَدِّي لإسْماعِ الحديثِ أو لإفادَةِ شيءٍ مِنْ عُلُومِهِ، فَلْيُقَدِّمْ تَصْحِيْحَ النِّيَّةِ وإخْلاَصَها وليُطَهِّرْ قَلْبَهُ مِنَ الأغراضِ الدُّنْيَوِيَّةِ وأدناسِها، وليَحْذَرْ بَلِيَّةَ حُبِّ الرِّيَاسَةِ ورُعُوناتِها.

وَقَدِ اخْتُلِفَ في السِّنِّ الذي إذا بلغَهُ اسْتُحِبَّ لهُ التَّصَدِّي لإسْماعِ الحديثِ والانْتِصَابِ لرِوايتِهِ. والذي نَقُولُهُ إنَّهُ متى احْتِيجَ إلى ما عِنْدَهُ (4)، اسْتُحِبَّ لهُ التَّصَدِّي لرِوايتِهِ ونَشْرِهِ في أيِّ سِنٍّ كانَ. ورُوِّيْنا عَنِ القاضِي الفاضِلِ أبي مُحَمَّدِ بنِ خَلاَّدٍ أنَّهُ قالَ(5):((الذي يَصِحُّ عِنْدِي مِنْ طريقِ الأثَرِ والنَّظَرِ في الحدِّ الذي إذا بلَغَهُ الناقِلُ حَسُنَ بهِ أنْ يُحَدِّثَ، هُوَ أنْ يَسْتَوفِيَ الخمسينَ؛ لأنَّها انْتِهاءُ الكُهُولَةِ وفيها مُجْتَمَعُ الأشُدِّ.

قالَ سُحَيْمُ بنُ وُثَيْلٍ (6): أخُو خَمْسِيْنَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي ... ونَجَّذَنِي مُدَاوَرَةُ الشُّؤُونِ (7)

قالَ: ((وليسَ بِمُنْكَرٍ أنْ يُحَدِّثَ عِندَ اسْتِيْفاءِ الأرْبَعينَ؛ لأنَّها حَدُّ الاسْتواءِ ومُنْتَهى الكَمالِ؛ نُبِّئَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلم - وهوَ ابنُ أربعينَ، وفي الأربعينَ تَتَناهَى عَزِيْمَةُ الإنْسَانِ وقُوَّتُهُ ويَتَوَفَّرُ عَقْلُهُ ويَجُودُ رَأْيُهُ)) (8).

وأنْكَرَ القاضِي عِيَاضٌ ذَلِكَ عَلَى ابنِ خَلاَّدٍ، وقالَ: ((كَمْ مِنَ السَّلَفِ الْمُتَقَدِّمِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ (9) مِنَ المحدِّثِينَ مِنْ لَمْ يَنْتَهِ إلى هذا السِّنِّ (10) وماتَ قَبلَهُ، وقدْ نَشَرَ مِنَ الحديثِ والعِلْمِ ما لاَ يُحْصَى. هذا عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ تُوفِّيَ وَلَمْ يُكْمِلِ الأرْبَعينَ، وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ لَمْ يَبلُغِ الخمْسِينَ. وكذلكَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، وهذا مالِكُ بنُ أنسٍ جلَسَ للنَّاسِ ابنَ نَيِّفٍ وعِشْرينَ، وقيلَ: ابنُ سَبْعَ عَشْرَةَ، والنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ وشُيُوخُهُ أحياءٌ. وكذلكَ مُحَمَّدُ بنُ إدْريسَ الشَّافِعِيُّ قَدْ أُخِذَ عنهُ العِلْمَ في سِنِّ الحدَاثَةِ وانتَصَبَ لِذَلِكَ))(11)، واللهُ أعلم.

قلتُ: ما ذكرَهُ ابنُ خَلاَّدٍ غيرُ مُسْتَنْكَرٍ، وهوَ مَحمولٌ عَلَى أنَّهُ قالَهُ فِيْمَنْ يَتَصَدَّى للتَّحْدِيثِ ابْتِداءً مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيرِ بَراعَةٍ (12) في العِلْمِ تَعَجَّلَتْ لهُ قَبْلَ السِّنِّ الذي ذَكَرَهُ. فهذا إنَّما يَنْبَغِي لهُ ذَلِكَ بعدَ اسْتِيْفاءِ السِّنِّ المذكُورِ فإنَّهُ مِظَنَّةُ الاحتياجِ إلى ما عِنْدَهُ.

وأمَّا الذينَ ذَكَرَهُمْ عياضٌ مِمَّنْ حَدَّثَ قَبْلَ ذَلِكَ، فالظَّاهِرُ أنَّ ذَلِكَ لبراعَةٍ مِنْهُم في العِلْمِ تَقَدَّمَتْ، ظَهَرَ لهُمْ مَعَها الاحْتِياجُ إليهِمْ فَحَدَّثُوا قبلَ ذَلِكَ، أو لأنَّهُم سُئِلُوا ذَلِكَ إمَّا بصريحِ السُّؤَالِ، وإمَّا بقَرِيْنَةِ الحالِ.

وأمَّا السِّنُّ الذي إذا بلَغَهُ المحدِّثُ انْبَغَى (13) لهُ الإمْسَاكُ عَنِ التَّحْدِيْثِ فَهُوَ السِّنُّ الذي يُخْشَى عليهِ فيهِ مِنَ الْهَرَمِ والْخَرَفِ، ويُخافُ عليهِ فيهِ أنْ يُخَلِّطَ (14)، ويروى ما ليسَ مِنْ حديثِهِ والنَّاسُ في بُلُوغِ هذا السِّنُّ يَتَفاوتُونَ بحسبِ اخْتِلافِ أحْوَالِهِمْ، وهكذا إذا عَمِيَ وخَافَ أنْ يُدْخَلَ عليهِ ما ليسَ مِنْ حَدِيْثِهِ فليُمْسِكْ عَنِ الروايةِ. وقالَ ابنُ خَلاَّدٍ:((أعْجَبُ إليَّ أنْ يُمْسِكَ في الثمانينَ؛ لأنَّهُ حَدُّ الْهَرَمِ؛ فإنْ كانَ عَقْلُهُ ثَابِتاً ورَأْيُهُ مُجْتَمِعاً يَعْرِفُ حديثَهُ ويَقُومُ بهِ وتَحرَّى أنْ يُحَدِّثَ احْتِسَاباً رَجَوْتُ لهُ خَيْراً)) (15).

ووَجْهُ ما قالَهُ أنَّ مَنْ بَلَغَ الثَّمَانِينَ ضَعُفَ حَالُهُ في الغالِبِ، وخِيفَ عليهِ الاخْتِلالُ والإخْلالُ أوْ أنْ لاَ يُفْطَنَ لهُ إلّا بعدَ أنْ يَخْلِطَ كما اتُّفِقَ لِغَيْرِ واحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ، مِنْهُم: عبدُ الرَّزَّاقِ، وسَعيدُ بنُ أبي عَرُوبةَ. وقدْ حدَّثَ خَلْقٌ بَعْدَ مُجاوزَةِ هذا السِّنِّ فَسَاعَدَهُمُ التَّوْفِيقُ وصَحِبَتْهُمْ السَّلامَةُ، مِنْهُم: أنَسُ بنُ مالِكٍ وسَهْلُ بنُ سَعْدٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أوْفَى مِنَ الصحابةِ، ومالِكٌ، واللَّيثُ، وابنُ عُيينةَ، وعليُّ ابنُ الجعْدِ (16)، في عددٍ جَمٍّ مِنَ المتَقَدِّمينَ والمتَأَخِّرينَ. وفيهم (17) غيرُ واحدٍ حَدَّثُوا بعدَ اسْتِيْفاءِ مئةِ سَنَةٍ، مِنْهُم: الحسَنُ بنُ عَرَفةَ، وأبو القاسمِ البَغَويُّ، وأبو إسحاقَ الْهُجَيْمِيُّ (18)، والقاضي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَريُّ (19) أجمعينَ، واللهُ أعلمُ.

ثُمَّ إنَّهُ لا يَنْبَغِي للمُحَدِّثِ أنْ يُحَدِّثَ بِحَضْرَةِ مَنْ هوَ أوْلَى منهُ (20) بذلكَ، وكانَ (21) إبراهيمُ والشَّعْبيُّ إذا اجْتَمعا لَمْ يَتَكَلَّمْ إبراهيمُ بشيءٍ (22).

وزادَ بعضُهُمْ فَكَرِهَ الروايةَ ببلَدٍ فيهِ مِنَ المُحدِّثينَ مَنْ هوَ أوْلَى منهُ لِسِنِّهِ أو لغيرِ ذَلِكَ. رُوِّيْنا عَنْ يحيى بنِ مَعينٍ، قالَ: ((إذا حدَّثْتُ في بلدٍ فيهِ مثلُ أبي مُسْهِرٍ (23) فيجبُ لِلِحْيَتِي أنْ تُحْلَقَ)) (24). وعنهُ أيضاً: ((إنَّ الذي يُحَدِّثُ بالبَلْدَةِ وفيها مَنْ هوَ أوْلَى بالتحديثِ منهُ (25) أحْمَقُ)) (26).

ويَنْبَغِي للمحدِّثِ إذا التُمِسَ منهُ ما يَعْلَمُهُ عندَ غيرِهِ في بَلَدِهِ أوْ غيرِهِ بإسنادٍ أعلى مِنْ إسنادِهِ، أوْ أرْجَحَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أنْ يُعْلِمَ الطَّالِبَ بهِ ويُرْشِدَهُ إليهِ، فإنَّ الدينَ النصيحةُ. ولاَ يَمْتَنِعُ (27) مِنْ تَحْدِيثِ أحَدٍ لِكَوْنِهِ غيرَ صحيحِ النِّيَّةِ فيهِ؛ فإنَّهُ يُرجَى لهُ حُصُولُ النِّيَّةِ مِنْ بَعْدُ. رُوِّيْنا عَنْ مَعْمَرٍ (28) قالَ كانَ يُقَالُ: ((إنَّ الرجلَ لَيَطْلُبُ العِلْمَ لغيرِ اللهِ فَيَأْبَى عليهِ العِلمُ حَتَّى يكونَ للهِ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ)) (29).

وليكُنْ حريصاً عَلَى نَشْرِهِ مُبْتَغِياً جَزِيْلَ أجْرِهِ. وقدْ كانَ في السَّلَفِ مَنْ يَتألَّفُ (30) الناسَ عَلَى حديثِهِ، مِنْهُم: عُرْوةُ بنُ الزبيرِ واللهُ أعلمُ (31).

وليقتَدِ بِمَالِكٍ فيما أخْبَرَناهُ أبو القاسِمِ الفَرَاويُّ بِنَيْسَابورَ، قالَ: أخْبَرَنا(32) أبو المعالِي الفارِسِيُّ، قالَ: أخبرنا أبو بكرٍ البَيْهَقِيُّ الحافِظُ، قالَ: أخبرنا أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ، قالَ: أخبرني إسماعيلُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ بنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا جَدِّي، قالَ: حَدَّثَنا إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ، قالَ: ((كانَ مالكُ بنُ أنسٍ إذا أرادَ أنْ يُحَدِّثَ تَوَضَّأَ(33)، وجَلَسَ عَلَى صَدْرِ فِراشِهِ وسَرَّحَ لِحْيَتَهُ، وتَمَكَّنَ في جُلُوسِهِ بِوَقارٍ وهَيْبَةٍ، وحدَّثَ))، فقِيلَ لهُ في ذَلِكَ؟ فقالَ: أُحِبُّ أنْ أُعَظِّمَ حديثَ رسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ (34) ولاَ أُحَدِّثُ إلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ مُتَمَكِّناً. وكانَ يَكْرَهُ أنْ يُحَدِّثَ في الطريقِ، أو هوَ قائِمٌ، أو يَسْتَعْجِلَ. وقالَ: أُحِبُّ أنْ أتَفَهَّمَ ما أُحَدِّثُ بهِ عَنْ رسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ)).

ورُوِيَ أيضاً عنهُ أنَّهُ كانَ يَغْتَسِلُ لِذَلِكَ ويَتَبَخَّرُ، ويَتَطَيَّبُ، فإنْ رَفَعَ أحدٌ صَوْتَهُ في مَجْلِسِهِ زَبْرَهُ (35)، وقالَ: قالَ اللهُ تَعَالَى: {يَا أيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (36)، فَمَنْ رَفَعَ صَوتَهُ عِنْدَ حديثِ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ فكأنَّما رَفَعَ صَوْتَهُ فوقَ صَوتِ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ (37).

ورُوِّيْنا أو بَلَغَنا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ الفقيهِ (38) أنَّهُ قالَ: ((القارئُ لِحَدِيثِ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ إذا قامَ لأحَدٍ فإنَّهُ تُكْتَبُ عليهِ خَطِيئةٌ)). ويُسْتَحَبُّ لهُ مَعَ أهلِ مَجْلِسِهِ ما وَرَدَ عَنْ حَبِيْبِ بنِ أبي ثابِتٍ أنَّهُ قالَ: ((إنَّ مِنَ السُّنَّةِ إذا حَدَّثَ الرجلُ القومَ أنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً)) (39)، واللهُ أعلمُ.

ولاَ يَسْرُدُ الحديثَ سَرْداً يَمْنَعُ السامِعَ مِنْ إدْراكِ بَعْضِهِ. وليَفْتَتِحْ مَجْلِسَهُ ولْيخَتَتِمْهُ بذِكْرٍ ودُعاءٍ يَليقَ بالحالِ. ومِنْ أبْلَغِ (40) ما يَفْتَتِحُهُ بهِ أنْ يقُولَ: الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ أكملُ الحمدِ عَلَى كُلِّ حالٍ، والصلاةُ والسلامُ الأتَمَّانِ عَلَى سَيِّدِ المرسلينَ، كُلَّما ذَكرَهُ(41) الذاكِرُونَ، وكُلَّما غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ (42) الغافِلُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عليهِ وعلى آلِهِ وسائِرِ النَّبيِّينَ وآلِ كُلٍّ، وسائِرِ الصَّالِحينَ، نِهايَةَ ما يَنْبَغِي أنْ يَسْأَلَهُ السَّائِلُونَ.

ويُسْتَحَبُّ لِلْمُحَدِّثِ العارِفِ عَقْدُ مَجْلِسٍ لأملاءِ (43) الحديثِ، فإنَّهُ مِنْ أعلى مَراتِبِ الرَّاوِينَ (44)، والسماعُ فيهِ مِنْ أحْسَنِ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ وأقْواهَا، ولْيَتَّخِذْ مُسْتَمْلِياً يُبَلِّغُ عنهُ إذا كَثُرَ الجمعُ، فذلكَ دَأْبُ أكابِرِ المحدِّثِيْنَ المتَصَدِّيْنَ لِمِثْلِ ذَلِكَ. ومِمَّنْ رُوِيَ عنهُ ذَلِكَ: مالِكٌ، وشُعْبَةُ، ووكِيْعٌ، وأبو عاصِمٍ، ويَزِيدُ بنُ هارونَ في عددٍ كثيرٍ مِنَ الأعلامِ السَّالِفينَ (45). وليَكُنْ مُسْتَمْلِيهِ مُحَصِّلاً مُتَيَقِّظاً، كَيْلا يَقَعَ في مِثْلِ ما رُوِّينا أنَّ يَزِيدَ بنَ هارونَ (46) سُئِلَ عَنْ حديثٍ، فقالَ: ((حَدَّثَنا بهِ عِدَّةٌ، فصاحَ بهِ مُسْتَمْلِيهِ: يا أبا خالدٍ! عِدَّةُ ابنُ مَنْ؟ فقالَ لهُ: عِدَّةُ ابنُ فَقَدْتُكَ!)) (47).

وليَسْتَمْلِ عَلَى موضِعٍ مُرْتَفَعٍ (48) مِنْ كُرْسِيٍّ أو نَحْوِهِ، فإنْ لَمْ يجدْ اسْتَمْلَى قائِماً. وعليهِ أنْ يَتْبَعَ لَفْظَ المُحدِّثِ فَيُؤَدِّيَهُ عَلَى وجْهِهِ (49) مِنْ غيرِ خِلاَفٍ. والفائِدَةُ في اسْتِمْلاءِ الْمُسْتَمْلِي، توصُّلُ مَنْ يَسْمَعُ لَفْظَ الْمُمْلِي عَلَى بُعْدٍ منهُ إلى تَفَهُّمِهِ وتَحَقُّقِهِ بإبْلاَغِ الْمُسْتَمْلِي. وأمَّا مَنْ لَمْ يَسْمَعْ إلاَّ لَفْظَ الْمُسْتَمْلِي، فليسَ يستفيدُ بذلكَ جَوازُ روايتِهِ لذلكَ عَنِ الممْلِي مُطْلَقاً مِنْ غيرِ بيانٍ للحالِ فيهِ، وفي هذا كلامٌ قدْ تَقَدَّمَ في النوعِ الرابِعِ والعِشْرينَ.

ويُسْتَحبُّ افْتِتاحُ المجلسِ بقراءةِ قارئٍ لشيءٍ مِنَ القُرآنِ العظيمِ (50)، فإذا فَرَغَ اسْتَنْصَتَ الْمُسْتَملِي أهلَ المجلِسِ (51) إنْ كانَ فيهِ لَغْطٌ (52) ثُمَّ يُبَسْمِلُ، ويَحْمدُ اللهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى، ويُصَلِّي (53) عَلَى رسولِهِ (54) ويَتَحَرَّى الأبْلَغَ في ذَلِكَ ثُمَّ يقبلُ عَلَى المُحدِّثِ ويَقُولُ: مَنْ ذَكَرْتَ أو ما ذَكَرْتَ رَحِمَكَ (55) اللهُ أو غَفَرَ اللهُ لك أو نحوَ ذَلِكَ. وكُلَّما انتَهَى إلى ذِكْرِ النَّبيِّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ صَلَّى عليهِ. وذَكَرَ الخطيبُ أنَّهُ يَرْفَعُ صَوتَهُ بذلكَ (56)، وإذا انتَهَى إلى ذِكْرِ الصحابيِّ قالَ: - رضي الله عنه -. ويحسُنُ بالمُحدِّثِ الثَّناءُ عَلَى شيخِهِ في حالةِ الروايةِ عنهُ بما هو أهلٌ لهُ فقدْ فَعَلَ ذَلِكَ غيرُ واحدٍ مِنَ السَّلَفِ والعلماءِ كما رُوِيَ عَنْ عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ أنَّهُ كانَ إذا حدَّثَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قالَ: ((حَدَّثَني البَحْرُ)) (57). وعنْ وكيعٍ أنَّهُ قالَ: ((حَدَّثَنا سُفيانُ أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ)) (58). وأهمُّ مِنْ ذَلِكَ الدعاءُ لهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ، فلا يَغْفَلَنَّ عنهُ. ولا بأسَ بذِكْرِ مَنْ يَرْوِي عنهُ بما يُعْرَفُ بهِ:

- مِنْ لَقَبٍ: كَغُنْدَرٍ لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ - صاحِبِ شُعْبَةَ -، ولُوَيْنٌ (59) لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ سُليمانَ المِصِّيْصِيِّ (60).

- أو نِسْبةٍ إلى أُمٍّ عُرِفَ بها: كَيَعْلَى بنِ مُنْيَةَ (61) الصحابيِّ، وهوَ ابنُ أُمَيَّةَ، ومُنْيَةُ: أُمُّهُ، وقيلَ: جَدَّتُهُ أُمُّ أبيهِ.

- أو وَصْفٍ بِصَفَةِ نَقْصٍ في جَسَدِهِ عُرِفَ بها: كَسُليمانَ الأعْمَشِ، وعاصِمٍ الأحْوَلِ، إلاَّ ما يكرهُهُ مِنْ ذَلِكَ، كما في إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ المعروفِ بابنِ عُلَيَّةَ وهيَ أُمُّهُ، وقيلَ: أمُّ أُمِّهِ.

رُوِّيْنا عَنْ يحيى بنِ مَعِيْنٍ أنَّهُ كانَ يَقُولُ: ((حَدَّثَنا إسْماعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ، فَنَهاهُ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، وقالَ: قُلْ: إسْماعيلُ بنُ إبراهيمَ، فإنَّهُ بَلَغَنِي أنَّهُ كانَ يَكرهُ أنْ يُنْسَبَ إلى أُمِّهِ، فقالَ: قدْ قَبِلْنا مِنْكَ يا مُعَلِّمَ الخيْرِ)) (62).

وقَدِ اسْتُحِبَّ للمُمْلِي أنْ يَجْمَعَ في إمْلائِهِ بينَ الروايةِ عَنْ جماعَةٍ مِنْ شُيُوخِهِ مُقَدِّماً للأعْلَى إسْناداً أو الأولى مِن وَجْهٍ آخَرَ. ويُمْلي عَنْ كُلِّ شَيْخٍ مِنْهُم حديثاً واحداً ويَختارُ ما علا سَنَدُهُ وقَصُرَ مَتْنُهُ فإنَّهُ أحسَنُ وألْيَقُ، ويَنْتَقِي ما يمليهِ ويَتَحَرَّى المستفادَ منهُ، ويُنَبِّهُ عَلَى ما فيهِ مِنْ فائِدَةٍ وعُلُوٍّ وفَضيلةٍ، ويَتَجَنَّبُ ما لاَ تَحْتَمِلُهُ عُقُولُ الحاضِرِينَ، وما يُخْشَى فيهِ مِنْ دُخُولِ الوَهَمِ عليْهِمْ في فَهْمِهِ. وكانَ مِنْ عادةِ غيرِ واحدٍ مِنَ المذكُورينَ خَتْمُ الإمْلاَءِ بشيءٍ مِنَ الحِكَاياتِ والنَّوادِرِ والإنشاداتِ بأسَانِيدِها وذَلِكَ حسَنٌ(63) وإذا قَصَّرَ المُحدِّثُ عَنْ تَخْريجِ ما يُمْليهِ فاستعانَ ببعضِ حُفَّاظِ وَقْتِهِ فَخَرَّجَ لهُ فلا بأسَ بذلكَ. قالَ الخطيبُ: ((كانَ جماعةٌ مِنْ شُيوخِنا يفعلونَ ذَلِكَ)) (64) وإذا نَجِزَ (65) الإملاءُ فلا غِنًى (66) عَنْ مُقَابلتِهِ وإتْقانِهِ وإصْلاحِ (67) ما فَسَدَ منهُ بِزَيْغِ القَلَمِ وطُغْيانِهِ.

هذهِ عُيُونٌ مِنْ آدابِ المحدِّثِ اجْتَزَأنا بها مُعرضينَ عَنِ التَّطويلِ بما ليسَ مِنْ مهمَّاتِها أو هوَ ظاهِرٌ ليسَ مِنْ مشْتَبهاتِها، واللهُ الموفِّقُ (68)، وهوَ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الزركشي 3/ 636: ((هذه مقالة معنوية، إلا فالذي يقابل الشين الزين لا المحاسن، قال في الصحاح: الشين خلاف الزين، يقال: شانه يشينه، والمشاين: المعايب والمقابح ... انتهى. وقد كرّر الشيم ثلاث مرات، مرّتين باللفظ، ومرّة بالمعنى، وهو الأخلاق، لكن قيل: الشيم: الطبائع)).

وانظر: الصحاح 5/ 1964، 2147.

(2) في (أ) و (ب): ((مساوي)) بلا همز، قال الزركشي في نكته 3/ 637: ((قال صاحب تثقيف اللسان: ويقولون: ظهرت مساويه، والصواب: مساوئه بالهمز. وقد استدرك أبو إسحاق الأجدابي عليه، قال: الأصل الهمز كما ذكرته، وترك الهمز جائز عَلَى لغة من يقول في الخاطئين: الخاطين، وهي لغة معروفة)).

(3) قال الزركشي في نكته 3/ 637: ((مراد أنَّهُ عبادة لذاته لا صناعة)).

(4) في (جـ): ((إلى طلب ما عنده ...)).

(5) المحدّث الفاصل: 352، ونقله عنه القاضي في الإلماع: 200، والخطيب في الجامع 1/ 323 (716).

(6) هو سحيم بن وثيل - بالمثلثة مصغّر - الرياحي، شاعر مخضرم، قال ابن دريد: عاش في الجاهليّة أربعين وفي الإسلام ستّين. انظر: الإصابة 2/ 110.

(7) هو في الكامل 1/ 304، والصحاح 2/ 571، وأساس البلاغة: 619، واللسان 3/ 513، وتاج العروس 9/ 485. وقوله: ((أخو خمسين))، أي: أنا أخو خمسين سنة، واجتماع الأشد: عبارة عن كمال القوى في البدن والعقل، ومعنى: نجذني، أي: جعلني ذا تجربة وخبرة، يقال: رجل منجِّذ - بضم الميم وفتح الجيم أو كسرها - الذي جَرَّب الأمور وعرفها وأحكمها، وهو المجرّب، قال اللحياني: المنجذ هو الذي أصابته البلايا. والمداورة: المعالجة والمزاولة، والشؤون: الأمور، يعني: مداولة الأمور ومعالجتها. انظر: اللسان 3/ 513، وحاشية الإلماع: 200.

(8) المحدّث الفاصل: 352، ونقله عنه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (716)، والقاضي عياض في الإلماع: 200.

(9) عبارة: ((ومن بعدهم)) سقطت من (م).

(10) في الشذا: ((الشيء)).

(11) الإلماع: 20 - 204.

(12) في (أ): ((من غير براعة له ...)).

(13) في (أ) و (ب): ((ابتغى)).

(14) قال القاضي عياض في الإلماع: 204: ((الحدّ في ترك الشَّيْخ التحديث التغيّر، وخوف الهرم)).

(15) المحدّث الفاصل: 354 رقم (289).

(16) في (جـ): ((الجعدي)).

(17) في (جـ): ((ومنهم)).

(18) انظر قصته في: نكت الزركشي 3/ 641، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 309.

(19) انظر: نكت الزركشي 3/ 638 - 642.

(20) قال الزركشي في نكته 3/ 642: ((سُئِل أين ابن المبارك وسفيان بن عيينة حاضر، فقال: نهينا أن نتكلّم عِنْدَ أكابرنا، فقلت - القائل هو الزركشي -: إلاَّ بإذنه، وقد بوّب ابن عبد البر باباً في فتوى الصغير بَيْنَ يدي الكبير بإذنه)).

(21) في (أ) و (جـ): ((كان)) بلا واو.

(22) انظر: الجامع لأخلاق الراوي 1/ 320 وفيه زيادة كلمة: ((لسنه)).

(23) هو الإمام عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الدمشقي (ت 218 هـ)، انظر: طبقات ابن سعد 7/ 473، وتاريخ بغداد 11/ 72، والسير 10/ 228.

(24) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (701).

(25) بعد هذا في (ع) زيادة: ((فهو))، وهي لَمْ ترد في النسخ ولا (م).

(26) أخرجه الخطيب في الجامع (700)، وفي التاريخ 11/ 74.

(27) انظر: نكت الزركشي 3/ 642 - 645.

(28) بفتح الميم وإسكان العين، كَمَسْكَن، هو الإمام الحافظ أبو عروة مَعْمَرُ بن راشد الأزْدي البصري ثم اليماني الصَّنعاني، ولد سنة (95 هـ) بالبصرة، وسكن اليمن ومات فيها سنة (153 هـ). انظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 107، والسير 7/ 5، والتاج 13/ 145.

(29) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/ 256 رقم (20475)، والخطيب في جامعه (775).

(30) روى الخطيب في جامعه1/ 340 (778) عن الزُّهْرِيّ قال، قال: ((كان عروة يتألّف النّاس عَلَى حديثه)).

(31) جملة: ((والله أعلم)) سقطت من (ع)، وهي من النسخ و (م).

(32) في (م): ((حَدَّثَنا)).

(33) انظر: نكت الزركشي 3/ 645.

(34) في (جـ) بعد هذا زيادة: ((بذلك)).

(35) في (م): ((زجره))، والمعنى واحد، فالزبر: الانتهار، يقال: زَبَرَهُ عن الأمر زَبْراً انتهره، والزَّبر أيضاً: الزَّجْرُ والمنع والنَّهْي، يقال: زَبَرَهُ عن الأمر زَبْراً: نهاه ومنعه. انظر: اللسان 4/ 315، وتاج العروس 11/ 399.

(36) الحجرات: 2.

(37) أخرجه الخطيب في الجامع (961)، وانظر: تفسير الطبري 26/ 74، والدر المنثور 7/ 547.

(38) هو الإمام أبو زيد المروزي، راوي صحيح البخاري، عن الفربري، توفي سنة (371 هـ). انظر: السير: 16/ 313.

(39) أخرجه الخطيب في الجامع (981).

(40) قال الزركشي مُعَقِّباً عَلَى هذا الكلام: ((اعلم أنّ المأثور في التحميد والصلاة أفضل من هذا، وقد ورد في التحميد سنن مشهورة فينبغي اتِّباعها، وكذلك تتبّع السنّة الصحيحة في الصلاة عَلَى النبي ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ وقد نبّه عَلَى هذا النووي...)). نكت الزركشي 3/ 646، وانظر: روضة الطالبين 11/ 65 - 66.

(41) في (جـ): ((ذكرك))، وفي (م): ((ذكر)).

(42) في (جـ): ((ذكرك)).

(43) انظر: نكت الزركشي 3/ 646 - 649.

(44) في (جـ): ((الراويين)).

(45) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 55 - 56.

(46) انظر: نكت الزركشي 3/ 649.

(47) أخرجه الخطيب في الجامع 2/ 67 (1201)، وابن السمعاني في أدب الإملاء: 90.

(48) قيّد ابن السمعاني ذَلِكَ بما إذا كثر عدد من يحضر السماع، وكانوا بحيث لا يرون وجه المستملي، فيستحبّ أن يجلس عَلَى منبر أو غيره حَتَّى ترى الجماعة وجهه ويبلغهم صوته. وانظر: أدب الإملاء: 50، ونكت الزركشي 3/ 650.

(49) قال الزركشي: ((عبارة الخطيب: ويستحبّ له ألّا يخالف، وكذا قال ابن السمعاني في أدب الإملاء، ثم صرّح بالوجوب فقال: ويستحب للمستملي ألّا يخالف لفظ المملي في التبليغ عنه، بل يلزمه ذَلِكَ، خاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية والمعرفة بأحكام الرواية)). نكت الزركشي 3/ 650، وانظر: الجامع لأخلاق الراوي 2/ 67، وأدب الإملاء: 105.

(50) انظر: أدب الإملاء: 98، ونكت الزركشي 3/ 650 - 651، وشرح التبصرة 2/ 317.

(51) انظر: نكت الزركشي 3/ 651.

(52) جاء في حاشية نسخة (جـ) مقالة نصّها: ((لفظ: بالتسكين أفصح، وبالتحريك أشهر، وكلّ كلمة عَلَى ثلاثة أحرف، ووسطها حرف حلق؛ فإنّه يجوز فيه التسكين والفتح إلّا في النحو، العلم عَلَى علم العربيّة، فلا يجوز إلّا بالتسكين))، وبنحوها في حاشية (م).

والمراد باللفظ: الأصوات المبهمة المختلطة، والجَلَبَةُ لا تُفْهِم. انظر اللسان 7/ 391، وتاج العروس20/ 74.

(53) ينظر: الجامع 2/ 69، وأدب الإملاء: 98.

(54) في (ع): ((رسول الله)).

(55) انظر: نكت الزركشي 3/ 652 - 653.

(56) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 103، وكذا قال السمعاني في أدب الإملاء: 63.

(57) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1245).

(58) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1250).

(59) لُوَيْن: بالتصغير. التقريب (5925). وانظر: سبب هذه التسمية في الجامع 2/ 75، والسير 11/ 501، ونكت الزركشي 3/ 654.

(60) بكسر الميم - وقيل: بفتحها - وكسر الصاد وتشديدها، وياء ساكنة، وبعدها صاد ثانية مهملة، وقيل: بتخفيف الصادين، هذه النسبة إلى بلدة كبيرة عَلَى ساحل بحر الشام، يقال لها: المصيصة. انظر: الأنساب 5/ 201، ووفيات الأعيان 1/ 127، ومراصد الاطلاع 3/ 1280، والتاج 18/ 161. وقال الزركشي في نكته 3/ 655: ((والمصيصي بالتشديد والتخفيف، فمن فتح الميم خفّف الصاد)).

(61) بضم الميم وسكون النون بعدها تحتانية مفتوحة. التقريب (7839)، وانظر: نكت الزركشي 3/ 655.

(62) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1237).

(63) وقد عقد الخطيب في جامعه 2/ 129 - 131 باباً سمّاه ((ختم المجلس بالحكايات ومستحب النوادر والإنشادات)) ساق فيه عدداً من الآثار، وانظر لزاماً: محاسن الاصطلاح: 366، ونكت الزركشي 3/ 657.

(64) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 88.

(65) في نسخة (ب) حاشية نصّها: ((قال المصنّف: نجز - بكسر الجيم - بمعنى انقضى، فأمّا بالفتح كما تقول العامّة فمعناه حضر، وليس هذا موضعه))، وكذا في حاشية نسخة (جـ) و(م). وانظر: الصحاح 3/ 897، واللسان 5/ 413 ونكت الزركشي 3/ 660، والتقييد: 250.

(66) في (أ) و (ع) والتقييد: ((غناء)).

(67) في (م): ((إصلاح)) بلا واو.

(68) بعد هذا في (ع): ((المعين))، ولم ترد في النسخ ولا (م).

|

|

|

|

للعاملين في الليل.. حيلة صحية تجنبكم خطر هذا النوع من العمل

|

|

|

|

|

|

|

"ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين

|

|

|

|

|

|

|

ملاكات العتبة العباسية المقدسة تُنهي أعمال غسل حرم مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وفرشه

|

|

|