الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

الجغرافية الحيوية

جغرافية التضاريس

جغرافية التضاريس

الجغرافية البشرية

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

الجغرافية الاجتماعية

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الاقتصادية

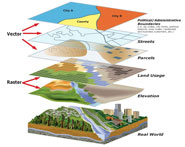

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية |

أقرأ أيضاً

التاريخ: 8-3-2022

التاريخ: 8-3-2022

التاريخ: 23/11/2022

التاريخ: 11-5-2016

|

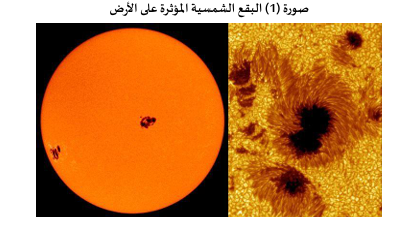

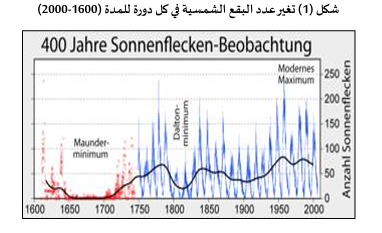

جاء بهذه النظرية الفلكي الإنجليزي فردريك ويليام هرشل Frederick William Herschel التي توضح بأن البقع الشمسية عبارة عن مناطق سوداء تظهر على سطح الشمس (الفوتوسفير photosphere) التي تمتاز بأن درجة حرارتها أقل من درجة حرارة سطح الشمس، أذ تتراوح بين (3000-2000 م) بينما تصل درجة حرارة سطح الشمس بحدود (6000م) حيث تظهر البقع الشمسية من خلال منع المجال المغناطيسي للشمس من تدفع البلازما شديدة الحرارة من دخول المنطقة الواقع عليها المجال ومن ثم تنخفض درجة حرارة تلك المنطقة فتظهر بصورة بقع سوداء بالمقارنة مع المناطق المجاورة لها، وبمفهوم آخر يمكن توضح تكوين تلك البقع من خلال توضيح أن الشمس عبارة عن جسم غازي ملتهب يتكون من الهيدروجين بنسبة (75%) و هيليوم بنسبة (25%) ويتحول الهيدروجين الى هيليوم عن طريق التفاعل النووي، إذ تولد تلك الانفجارات النووية طاقة تحول كل غرام واحد من الهيدروجين الى (150.000.000) كيلو سعرة حرارية من الهيليوم وأن هذه الغازات المستمرة في توهجها ونشاطها نتيجة الانفجارات النووية التي تحدث في الشمس تكون المسؤولة عن الطاقة الهائلة المنبعثة من الشمس، إذ تؤدي هذه الانفجارات الى خروج السنة اللهب تنطلق على بعد كبير خارج سطح الشمس والى الفضاء المحيط بها وسرعان ما تبرد تلك الألسنة عند ابتعادها على السطح الخارجي مكونة مناطق أقل حرارة من السطح تسمى بالبقع الشمسية أو الكلف الشمسي sun spots ، وتعتبر هذه البقع الأشارة الوحيدة الدالة على نشاط الإشعاع الشمسي التي يمكن كشفها بالعين المجردة إذ بالإمكان رؤيتها عند غروب الشمس أو عند تواجد غيوم رقيقة حيث تتضح رؤيتها بشكل فجوات غير منتظمة، التي تحدث بسبب الاضطرابات المغناطيسية في الغلاف الضوئي للشمس التي تظهر بشكل داكن، أذ تكون هذه البقع عبارة عن دوامات هائلة من الحقول الشمسية المركزة التي قد تصل طاقتها الى طاقة 40 مليار قنبلة نووية تحدث بشكل دوري، إذ تكون دورتها كل 11 سنة، ويؤثر عدد البقع الشمسية على كمية الإشعاع الشمسي الواصل الى سطح الأرض ويظهر حول هذه البقع توهجات شمسية شديدة تصدر عنها طاقة إشعاعية هائلة ناتجة عن ارتفاع درجة حرارتها عن درجة حرارة سطح الشمس العادية فتصل إلى الأرض كمية اكبر من الإشعاع مع تزايد عدد البقع الشمسية التي تؤدي الى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض ، إذ تبعث عن هذه البقع عواصف شمسية باتجاه الأرض فتمطر غلافنا الجوي بالإشعاع، تكون طبقة الأثينوسفير ionosphere هي الطبقة المستقبلة لتلك العواصف، وتعد هذه الطبقة التي تسمى بـ التكورالمتأين واحدى طبقات الغلاف الجوي التي تمتد من (1000 ـ 70 كم) عن سطح البحر وبسمك يتراوح فيما بين (685-10 كم) وسميت بالطبقة المتأينة لاحتوائها على كميات من الأوكسجين والنتروجين المتأين التأين وهو فقدان الذرة لبعض من الكتروناتها والسبب الرئيسي لتأينها هو امتصاص هذه الطبقة للأشعة السينية والأشعة الفوق البنفسجية القادمة والموجودة في أشعة الشمس أن تعمل هذه الأشعة على نزع الكرتونيات هذه الذرات وتركها في حالة تأين نظراً للتأين الشديد لذرات غازات هذه الطبقة فإننا نجد دائماً أن الأيونوسفير مشحونة بالكهرباء الأمر الذي يودي إلى ارتفاع كبير في درجة حرارتها في أجزائها العليا، وتبلغ درجة الحرارة على ارتفاع (160) كلم) حوالي (343م)، ثم ترتفع مع الزيادة في الارتفاع إلى حوالي (1000) كم إلا انه عندما نبدأ بالاقتراب من أعلى الاينوسفير فان الحرارة تأخذ بالزيادة بدرجة كبيرة لبلغ (1500م ) ، وتختلف درجة التأين في طبقة الاينوسفير من ارتفاع إلى آخر من يوم لأخر ومن شهر إلى شهر ومن فصل إلى فصل، والسبب في هذا الاختلاف هو ارتباط تكون طبقة الاينوسفير بالعواصف الشمسية، وبناءً عليه فقد قسمت طبقة الاينوسفير إلى مجموعة من الطبقات بسبب الاختلاف في درجة تأينها وهذه الطبقات هي :

أ- الطبقة (D) وتقع في الجزء الأسفل من الاينوسفير على ارتفاع 50-90 كلم ويوجد بها تركيز خفيف من الإلكترونات الحرة وهي بذلك تعكس الموجات الطويلة وهذه الطبقة تكون الحرارة منخفضة لتبلغ (70-).

ب ـ الطبقة (E) وتقع على ارتفاع (90-150 كلم وهي أكثر تأينا من الطبقة D وتعكس الموجات ذات الأطوال المتوسطة.

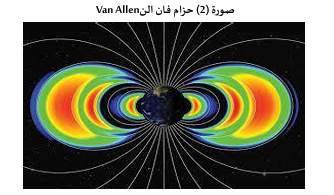

ج ـ الطبقة (F) وتقع على ارتفاع من (150-1000- كم) وهي الأكثر تأيناً من الطبقات السابقة وهي مفيدة في الاتصالات الراديوية وتبلغ درجة حرارتها (1500م)، وتتميز الطبقة (E) بأنها اقل شدة في تأينها من الطبقة (F) الأمر الذي يجعلها تختفي في الليل كذلك لا بد من ذكر أن الطبقتان (E) و (F) تتأثران كثيراً بالنشاط الشمسي والانفجارات الشمسية المرتبطة بدورة النشاط الشمسي والتي يزيد فيها عدد البقع الشمسية والانفجارات الشمسية وهذه الدورة تحدث كل (11) سنة أذ تعرف هذه الدورة بالدورة الشمسية الأساسية basic solar cycle) غير انه لوحظ وجود دورات شمسية اكبر تصل الى 22 سنة وبعضها يمتد بين (80-90 سنة)، ويتشكل في هذه الطبقة حزام فان ألن an Allen ، الذي تعود أسباب تشكله إلى التفاعل بين الجسيمات المشحونة المتواجدة في طبقة الاينوسفير والحقل المغنطيسي، ويقترب هذا الحزام من الأرض عند القطبين ويعمل هذا الحزم كمادة ماسكة وممسوكة بالأيونات والإلكترونات بوساطة حقول مغناطيسية إذ يؤثر الحقل المغناطيسي الموضعي الذي يمثل بخطوط الحقل في الجسيمات المشحونة السريعة فيجعلها ترسم مساراً لولبياً حول هذه الخطوط كما يمكن أن تنتقل من خط لآخر عند تغير هذه الحقول ويعتمد التأثير على شدة الحقل أو على تراص خطوطه الى درجة يمكن عندها أن تجعل الجسيمات المشحونة تتباطأ أو تعود من حيث أتت وتتجلى تأثيرات تلك العواصف على الأرض من خلال تعطيل محطات الطاقة الكهربائية وتعطل في الإرسالات الأثيرية (اللاسلكية) من خلال أحداث أضرار للأقمار الصناعية كالتشويش على الاتصالات وأنظمة ملاحة المركبات الفضائية، والاهم من ذلك تأثير تلك العواصف على اختلاف توزان الطاقة على الأرض، فضلاً عن تأثيراتها على الكائنات الحية، فضلاً عن أثر هذه البقع على حدوث تغير في نسبة الأشعة فوق البنفسجية وهذا بالطبع يؤثر على وفرة غاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير إذ تشير أحدى الدراسات الحديثة على أن غاز الأوزون الستراتوسفير كان اكثر وفرة في الجو في حال عدم ظهور البقع الشمسية وهذا يعني أن زيادة التسخين الستراتوسفيري يضعف من حزام الضغط المرتفع شبه المداري الأمر الذي ينعكس على الرياح الغربية غربيات العروض (الوسطى) متسبباً في نقص معدلات هطول الأمطار في المناخات المحيطية المعتدلة بينما في المناخات المعتدلة القارية فأن ضعف غربيات العروض الوسطى يوفر فرص مناسبة لسقوط الأمطار الحملية ، وقد ارتبط زيادة تلك البقع مع الشمسي في ضل التغير المناخي الحالي إذ ارتفعت أعداد تلك البقع من عام 1600 الى 2000 بشكل ملحوظ.

|

|

|

|

دخلت غرفة فنسيت ماذا تريد من داخلها.. خبير يفسر الحالة

|

|

|

|

|

|

|

ثورة طبية.. ابتكار أصغر جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم

|

|

|

|

|

|

|

سماحة السيد الصافي يؤكد ضرورة تعريف المجتمعات بأهمية مبادئ أهل البيت (عليهم السلام) في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية

|

|

|