النحو

النحو

الصرف

الصرف

المدارس النحوية

المدارس النحوية

المدرسة البصرية

المدرسة البصرية

جهود علماء المدرسة البصرية

جهود علماء المدرسة البصرية

المدرسة الكوفية

المدرسة الكوفية

جهود علماء المدرسة الكوفية

جهود علماء المدرسة الكوفية

الخلاف بين البصريين والكوفيين

الخلاف بين البصريين والكوفيين

المدرسة البغدادية

المدرسة البغدادية

جهود علماء المدرسة البغدادية

جهود علماء المدرسة البغدادية

المدرسة المصرية

المدرسة المصرية

جهود علماء المدرسة المصرية

جهود علماء المدرسة المصرية

المدرسة الاندلسية

المدرسة الاندلسية

جهود علماء المدرسة الاندلسية

جهود علماء المدرسة الاندلسية

اللغة العربية

اللغة العربية

فقه اللغة

فقه اللغة

جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة

جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة

اللغة ونظريات نشأتها

اللغة ونظريات نشأتها

نظريات تقسيم اللغات

نظريات تقسيم اللغات

فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)

فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)

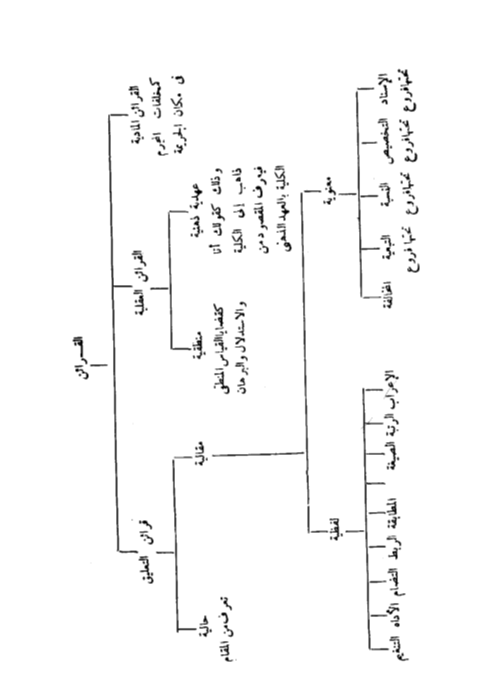

تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)

تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)

اللهجات العربية

اللهجات العربية

خصائص اللغة العربية

خصائص اللغة العربية

الاشتقاق

الاشتقاق

الخط العربي

الخط العربي

أصوات اللغة العربية

أصوات اللغة العربية

المعاجم العربية

المعاجم العربية

علم اللغة

علم اللغة

مناهج البحث في اللغة

مناهج البحث في اللغة

علم اللغة والعلوم الأخرى

علم اللغة والعلوم الأخرى

مستويات علم اللغة

مستويات علم اللغة

تكون اللغات الانسانية

تكون اللغات الانسانية

علم الدلالة

علم الدلالة

جهود القدامى في الدراسات الدلالية

جهود القدامى في الدراسات الدلالية

التطور الدلالي

التطور الدلالي

المشكلات الدلالية

المشكلات الدلالية

نظريات علم الدلالة الحديثة

نظريات علم الدلالة الحديثة|

أقرأ أيضاً

التاريخ: 22-2-2019

التاريخ: 17-2-2019

التاريخ: 22-2-2019

التاريخ: 24-11-2018

|

ولقد أكثر النحاة الكلام عن العامل باعتباره تفسيرًا للعلاقات النحوية أو بعبارة أخرى: باعتباره مناط "التعليق", وجعلوه تفسيرًا لاختلاف العلامات الإعرابية, وبنوا على القول به فكرتي التقدير والمحل الإعرابي, وألفوا الكثير من الكتب في العوامل, سواء ما كان منها لفظيًّا أو معنويًّا, ووصل به بعضهم من حيث العدد إلى مائة عامل(1), وتناول بعض النحاة كابن مضاء(2) هذا الفهم لطبيعة العلاقات السياقية بالنقد والتفنيد والتجريح, ولكنه بعد أن أبان فسادها بالحجج المنطقية لم يأت بتفسيرٍ مقبول لاختلاف العلامات الإعرابية باختلاف المعاني النحوية, ولم يقم مقام العامل فهمًا آخر لهذه العلاقات غير قوله: إن العامل هو المتكلم, فجعل اللغة بذلك أمرًا فرديًّا يتوقف على اختيار المتكلم, ونفى عنها الطابع العرفي الاجتماعي الذي هو أخص خصائصها.

ولإبراهيم مصطفى(3) محاولة مشابهة لتفسير اختلاف العلامات الإعرابية قال فيها: إن الحركات ذات معانٍ محددة؛ فالضمة علم الإسناد, والكسرة علم الإضافة, والفتحة علم الخفة, ولكنه اكتفى بهذا الفهم المبهم القاصر لطبيعة هذه الحركات, وهو فهم يبدو قصوره وإبهامه إذا وضعناه في ضوء ما ذكرنا منذ

ص185

قليل عندما ذكرنا القرائن المختلفة التي أعانتنا على إعراب "ضرب زيد عمرًا" حيث رأينا أن العلامة الإعرابية ليست أكثر من واحدة من قرائن كثيرة يتوقف عليها فهم الإعراب الصحيح, بل لقد عرفنا أيضًا أن الإسناد نفسه قرينة من القرائن المعنوية, فيعتبر هو نفسه كالضمة صاحب دلالة معنية على الإعراب الصحيح.

ولعل أذكى محاولة لتفسير العلاقات السياقية في تاريخ التراث العربي إلى الآن هي ما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني صاحب مصطلح "التعليق", وقد كتب دراسته الجادة في كتابه "دلائل الإعجاز" تحت عنوان "النظم", ولكن عبد القاهر أورد في هذه الدراسة أربعة مصطلحات هي:

1- النظم.

2- البناء.

3- الترتيب.

4- التعليق.

فأما "النظم" فقد جعله عبد القاهر للمعاني، أي: إن النظم في معناه عند عبد القاهر هو تصور العلاقات النحوية بين الأبواب؛ كتصور علاقة الإسناد بين المسند إليه والمسند, وتصور علاقة التعدية بين الفعل والمفعول به, وتصوّر علاقة السببية بين الفعل والمفعول لأجله, وهلمَّ جرَّا. يقول عبد القاهر(4): "وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه, فاعلم أن الوجوه والفروق كثيرة ليس لها غاية تقف عندها, ونهاية لا نجد لها ازديادًا بعدها.

ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في نفسها, ومن حيث هي علي الإطلاق, ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام, ثم بحسب موقع بعضها من بعض, واستعمال بعضها مع بعض", ثم يقول(5): "واعلم أنه وإن كانت الصورة في الذي أعدنا وأبدأنا فيه من أنه لا معنى للنظم

ص186

غير أن توفي معاني النحو فيما بين الكلم قد بلغت في الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصى غاية وإلى أن تكون الزيادة عليه؛ كالتكلف لما لا يحتاج إليه, فإن النفس تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة.... إلخ.

ولنا على ذلك تعليقات:

1- إن النظم كما فهمه عبد القاهرة هو نظم المعاني النحوية في نفس المتكلّم لا بناء الكلمات في صورة جملة, ويمكن فهم ذلك من عبارتين هما رأيه في الاقتباس الأول: "إن مدار أمر النظم على معاني النحو" وفي الاقتباس الثاني: "أنه لا معنى للنظم غير أن توفي معاني النحو فيما بين الكلم".

2- أشار عبد القاهر إلى ما سماه: "الفروق", وهي إشارة ذكية إلى ما شرحناه من أمر القيم الخلافية أو المقابلات بين المعنى والمعنى, أو بين المبنى والمبنى.

3- في قوله: "موقع بعضها من بعض" إشارة إلى ما اشتهر في عرف النحاة باسم "الرتبة".

4- في قوله: "واستعمال بعضها مع بعض" إشارة إلى ما سنشرحه من أمر التضام وهو تطلب إحدى الكلمتين للأخرى, واستدعاؤها إياها, وسنعده من القرائن اللفظية فيما سيأتي إن شاء الله.

وأما "البناء" فأنا أفهم من عرض عبد القاهر للموضوع أنه جعله للمباني بحسب المعاني النحوية "الوظيفية", كأن "تبنى" لمعنى الفاعلية "مبنى" هو الاسم المرفوع في بعض المواطن أو ضميرًا متصلًا في موضع آخر وضميرًا مستترًا في موضع ثالث, فالبناء كما أفهمه عنه هو اختيار المباني التي يقدمها الصرف للتعبير عن المعاني النحوية, وبوضع فكرة "النظم" بإزاء فكرة "البناء" يكون عبد القاهر قد عبَّر عن الارتباط بين المعنى والمبنى كما عرضنا فهمه في هذا الكتاب.

ص187

وأما الترتيب فإنه وضع العلامات المنطوقة أو المكتوبة في سياقها الاستعمالي حسب رتب خاصة تظهر بها فوائد التقديم والتأخير اللذين كانا موضع عناية فائقة من لدن عبد القاهر, وكذلك يظهر بهذا الترتيب ما كان من الرتب محفوظًا أو غير محفوظ.

وأما أخطر شيء تكلم فيه عبد القاهر على الإطلاق فلم يكن النظم ولا البناء ولا الترتيب, وإنما كان "التعليق", وقد قصد به في زعمي: إنشاء العلاقات بين المعاني النحوية بواسطة ما يسمَّى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية, ولعل من المؤسف حقًّا أن نضَّطر اضطرارًا إلى أن نفهم من مصطلح عبد القاهر ما لم ينص هو على معناه نصًّا صريحًا، ذلك بأن عبد القاهر لم يقصد قصدًا مباشرًا إلى شرح ما يعنيه بكلمة "التعليق", ولكن إشارات عامة جاءت في سياق نصّ كتابه تشير عن بعد أو قرب إلى فهمناه عنه بهذا الاصطلاح. فمن ذلك عبارته المشهورة التي يرى أن الكلمات في النص "يأخذ بعضها بحجز بعض", وكذلك قوله(6): "هذا هو السبيل. فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوابًا, أو خطؤه إن كان خطأ إلى النظم, ويدخل تحت هذا الاسم إلّا وهو من معاني النحو قد أصيب به موضعه, ووضع في حقه, أو عومل بخلاف هذه المعاملة واستعمل في غير ما ينبغي له, فلا ترى كلامًا قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية أو فضل فيه إلّا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه, ووجدته يدخل في أصلٍ من أصوله, ويتَّصل بباب من أبوابه", وإن عبد القاهر حين ينصّ على أن معاني النحو -التي نسمي جمورها أبوابًا- وأحكامه التي هي ضوابط

ص188

العلاقات السياقية، أو بعبارة أخرى: "التعليق", هي مرجع الصحة والفساد والمزية والفضل, يشير إلى أهمية التعليق ويلقي ضوءًا ما على ما يقصده بهذا الاصطلاح"(7).

وفي رأيي -كما كان في رأي عبد القاهر على أقوى احتمال- أن التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي, وأن فهم التعليق على وجههٍ كافٍ وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية، لأن التعليق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السياق, ويفسر العلاقات بينها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعًا في التحليل اللغوي لهذه المعاني الوظيفية النحوية. وليس يكفي في شرح فكرة التعليق أن نقول كما قال عبد القاهر: إن الكلمات "يأخذ بعضها بحجز بعض", ولا أن نرجع الفضل والمزية إلى معاني النحو وأحكامه في عمومٍ يشبه عموم عبارته، وإنما ينبغي لنا أن نتصدَّى للتعليق النحوي بالتفصيل تحت عنوانين؛ أحدهما: "العلاقات السياقية", أو ما يسميه الغربيون syntagmatic relations والثاني هو: "القرائن اللفطية". فإذا علمنا أن العلاقات السياقية التي تربط بين الأبواب وتتضح بها الأبواب هي في الحقيقة "قرائن معنوية", فقد علمنا أن العنوانين المذكورين جميعًا يتناولان القرائن من الناحيتين المعنوية واللفظية, وهما مناط التعليق مع ترك القرائن الحالية لوضعها من هذا الكتاب إن شاء الله, فالتعليق إذًا هو الإطار الضروري للتحليل النحوي, أو كما يسميه النحاة: "الإعراب".

وفيما يلي جدول يمثل النظام النحوي ويبين التشابك العضوي بين المعاني العامة "معاني أساليب الجمل", وبين المعاني الخاصة "معاني الأبواب المفردة", وهو تشابك يتمُّ بواسطة العلاقات السياقية "القرائن المعنوية".

ص189

ص190

__________

(1) انظر العوامل المائة لعبد القاهر.

(2) انظر الرد على النحاة لابن مضاء.

(3) إحياء النحو.

(4) دلائل الإعجاز ص69.

(5) ص282.

(6) دلائل الإعجاز ص65.

(7) يستعمل ابن مضاء اصطلاح "التعليق" بمعنى قريب مما نقصد به "الرد على النحاة ص117.

|

|

|

|

التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"

|

|

|

|

|

|

|

مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة

|

|

|

|

|

|

|

نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي

|

|

|